Chiedi chi era Francesco

uno spettacolo di Andrea Adriatico

drammaturgia di Grazia Verasani

con

Olga Durano

Francesca Mazza

Gianluca Enria

Leonardo Bianconi

e con Anas Arqawi, Francesco Bonati, Nunzio Calogero, Giovanni Magaglio, Lorenzo Pacilli, Davis Tagliaferro

scene e costumi di Andrea Barberini

cura scenotecnica Francesco Bonati, Michele Casale, Carlo Del Grosso, Giovanni Magaglio, Giovanni Santecchia, Carlo Strata

cura organizzativa di Saverio Peschechera, Alberto Sarti

grazie a Stefano Casi, Franca Menneas, Beppe Ramina, Enrico Scuro

una produzione Teatri di Vita

con il sostegno di Comune di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Debutto: Bologna, Teatri di Vita, 11 marzo 2017

Francesco lo studente, Francesco il militante, Francesco la vittima, Francesco l’eroe, Francesco il nome su una lapide.

L’11 marzo 1977 – esattamente quarant’anni fa – Francesco Lorusso, studente e militante di Lotta Continua, veniva ucciso a Bologna durante una manifestazione da un colpo d’arma da fuoco. Un colpo sparato da un carabiniere, che fu successivamente prosciolto.

Fu l’apice tragico della stagione del Movimento del ’77 e l’inizio di una guerriglia che mise a ferro e fuoco Bologna.

A Francesco Lorusso, all’interrogazione sulla sua memoria è dedicato il nuovo spettacolo diretto da Andrea Adriatico.

C’è il bisogno di andare oltre le parole sulla lapide di via Mascarella, il bisogno di ricordare e comprendere dalla prospettiva odierna un evento traumatico per la città e per l’Italia, il bisogno di aprire un confronto con la stagione complessa e contradditoria del Movimento del ’77, il bisogno di raccontare la storia di un ragazzo che a 25 anni, con la sua morte, è diventato suo malgrado l’icona di un’epoca.

Visioni Critiche

Lorusso a teatro ricordi in diretta

Una gran folla si riversa per le strade di Bologna, in Piazza Maggiore, nel centro universitario. Incontriamo lavoratori che manifestano per avere la garanzia di un posto fisso; ci sono operai che vorrebbero lavorare senza rischiar la vita; donne che desiderano essere finalmente riconosciute con pari diritti; giovani e studenti che si battono perché il loro futuro possa essere come lo desiderano. Tante sono le persone coinvolte, altrettante le motivazioni che li portano in piazza, ma di fondo un sentimento li accomuna: la rivoluzione. Che parolona, non è vero? Si crede di poter cambiare il mondo, non ci si vuole piegare a una politica bloccata, a una legge che non conosce gli ideali di libertà e di democrazia. C’è una gran confusione, certo, le manifestazioni spesso sfociano in scontri e le forze dell’ordine in questo non aiutano. Caricano. E sparano. Ad altezza uomo. Ma Francesco è stato colpito quando già si trovava a terra, in via Mascarella 37. Non si rialzerà mai più. Era l’11 Marzo del 1977.

A quarant’anni da quel tragico episodio, Teatri Di Vita porta in scena Chiedi chi era Francesco (in cartellone dall’11 al 16 marzo) con regia di Andrea Adriatico e drammaturgia di Grazia Verasani, dedicato proprio a quel giovane ragazzo, la cui morte è stata in qualche modo l’apice della stagione del Movimento ’77.

Quindi: chi era Francesco? Lo spettacolo ha inizio rispondendo proprio a questa domanda. Francesco era un giovane di 24 anni, studente di medicina e militante di Lotta Continua, una formazione della sinistra extraparlamentare, che scendeva in piazza in difesa della libertà e della democrazia, contro il bigottismo della società e il fascismo ancora presente. La vita di Francesco ce la raccontano in forma documentaria le voci di quattro attori, che ci danno le spalle nel piccolo spazio del palco ricavato da una “finestra” all’interno di un grande schermo, in cui vengono proiettate foto di cortei, ritagli di giornale, simboli politici. Vediamo anche Francesco, sorridente, fiero, convinto. All’improvviso uno sparo alle nostre spalle. Il palco si svuota, c’è anche del fumo. I carabinieri si mostrano, poi fuggono. A terra c’è Francesco e rimarrà lì per l’intero spettacolo, a ricordare come il suo corpo sia diventato emblema di un’epoca.

Lo spettacolo procede con impostazione radiofonica. Una speaker, di spalle, di fronte a un microfono che scende dall’alto, inizia il suo programma: è l’11 marzo 2017 e la puntata è dedicata a Francesco Lorusso. Quella che ascoltiamo è un’emittente di vecchio stampo, sembra proprio alludere alle radio libere. Il microfono è aperto e si ricevono tre telefonate: quella di Barbara che chiama dalla sua auto; quella di Alberto mentre fa jogging; e l’ultima, quella di Andrea, sotto casa della sua ex-fidanzata (gli attori sono in esterna, in diretta Skype, li vediamo proiettati sullo schermo). Barbara e Alberto hanno chiamato perché conoscevano Francesco: lei ricorda con malinconia quel periodo di grandi utopie andate infrante, quella rivoluzione mancata che sembra non aver lasciato traccia; Alberto invece conosceva indirettamente Francesco, ma condivideva gli stessi ideali e in tal senso sentiva con lui un forte legame. Alberto non è triste, ma arrabbiato, soprattutto se pensa ai cingolati in Piazza Verdi inviati da Cossiga (quello con la “K”) su richiesta del sindaco Zangheri, per fermare i manifestanti. Una repressione violenta quindi, la stessa che ha chiuso i microfoni di Radio Alice (di cui sentiamo l’ultima cronaca con la polizia alle porte), simbolo della democrazia e rifugio per manifestanti come Alberto; la stessa violenza che ha ucciso Francesco.

Andrea invece ha vent’anni, è capitato per caso su queste frequenze e la sua più grande preoccupazione è essere stato lasciato dalla fidanzata e riuscire a non rimanere a piedi perché finisce la riserva del motorino. Seppur colpito dalla storia di Francesco, non lo capisce: non crede che qualcosa possa cambiare, nessuno lo vuole davvero. Dal momento che «la vita fa schifo», meglio chiudersi nei piccoli piaceri personali, prima o poi qualcosa arriverà. Anche la speaker si lascia andare ai ricordi di quando andava al cineforum con le amiche a guardare i film impegnati, delle discussioni sull’aborto, sulla sessualità, sullo stipendio per le casalinghe. La loro era una giovinezza in cui non importavano le apparenze, ma quello che si pensava.

Lo spettacolo, attraverso le riflessioni di Barbara, Alberto e la speaker ci catapulta all’interno di quella voglia di vivere, di conoscere e lottare propria dei giovani degli anni ’70, la cui atmosfera è restituita anche attraverso le canzoni “mandate in onda” (qui si può ascoltare la playlist). Si respira rassegnazione, un senso di impotenza dovuto all’incomprensione dei giovani come Andrea, che se ne stanno fermi ad aspettare. È chiaro come la solitudine sia vista come cifra della società contemporanea; una solitudine che ha comportato un totale immobilismo, quando invece c’è ancora molto per cui lottare (non mancano riferimenti alla contemporaneità: la speaker aggiorna su un incendio al CIE, in cui, alla fine, l’ignoto uomo che era sul tetto ha perso la vita).

Con ciò non si vuole affermare che la vicenda di Lorusso e i movimenti degli anni ’70 necessitano di essere ripresi e imitati. Questo spettacolo, seppur con una certa patina sentimentale nei confronti di quegli anni, ci sollecita, attraverso la storia di Francesco, a riflettere sul nostro presente.

«A che punto è la città?» si chiede Alberto citando Roberto Roversi. Forse è arrivato il momento di chiederci dove stiamo andando e se quella è la direzione giusta.

È chiaro che il contesto politico-culturale e la vicenda di Lorusso non sono narrati in tutta la loro complessità, anzi una simile trattazione, dai tratti semplici e superficiali (se non addirittura mitologici), può provocare un certo fastidio. Eppure pare essere un’operazione non solo voluta, ma anche efficace. Rendendo Lorusso “mito” (così come il movimento stesso) si è venuto a creare una sorta di distanza spazio-temporale tale per cui lo spettatore ha la possibilità di confrontare oggettivamente la storia di Francesco con la propria (e quindi con il presente). Quella di Lorusso a torto o a ragione, vana o meno, è pur sempre una morte. Prematura e cruda si potrebbe aggiungere. Lorusso è l’Antigone di Anouilh, colei che muore per la purezza dei suoi ideali. Lo spettatore si avvicina a sentimenti, valori e atteggiamenti che è evidente non gli appartengano più, ma ne può cogliere e apprezzare la forza e la convinzione. Questo spettacolo ci invita a ritrovare vigore e coraggio, ma soprattutto un nostro modo di lottare, un nuovo atteggiamento che, si spera, possa essere il più efficace possibile; ci invita a leggere qualche libro in più, a farci una nostra idea di mondo e batterci perché questo possa essere migliore, senza abbassare la testa accettando tutto come viene.

Chi era Francesco dunque? Un ragazzo che amava la vita e voleva insegnarci a lottare uniti contro ciò che riteniamo ingiusto, all’insegna di valori come la dignità umana, la parità dei sessi, la certezza del futuro. Un ragazzo che ha avuto il coraggio di dire no, con una forza che solo l’impeto giovanile può avere.

Il più bello dei mari

è quello che non navigammo.

Il più bello dei nostri figli

non è ancora cresciuto.

I più belli dei nostri giorni

non li abbiamo ancora vissuti.

E quello

che vorrei dirti di più bello

non te l’ho ancora detto.

Nazim Hikmet

È un teatro senza volto, per certi versi incorporeo, quello che il regista Andrea Adriatico ha portato in scena fino a qualche sera fa al Teatro Vascello con Chiedi chi era Francesco. Quasi che, per far esplodere il tema, una delle necessità fosse proprio l’azzeramento dei postulati drammatici. Lo spazio scenico qui non è abitato da dialoghi, qui non c’è azione se non quella che attraversa la storia di cui lo spazio si fa contenitore e cassa di risonanza. L’accadimento di cronaca riguarda l’assassinio del giovane studente di medicina militante di Lotta Continua Francesco Lo Russo, avvenuto l’11 marzo del 1977 a Bologna per mano di un carabiniere in pieno giorno, in piena piazza.

È come se quel dramma accaduto quarant’anni fa abbia eroso le stesse possibilità teatrali, incupendo la scatola scenica attraverso la quasi totale chiusura della quarta parete se non per una piccola zona interna, un luogo ricavato in un blocco solido e senza anima che si fa fondale per le video proiezioni.

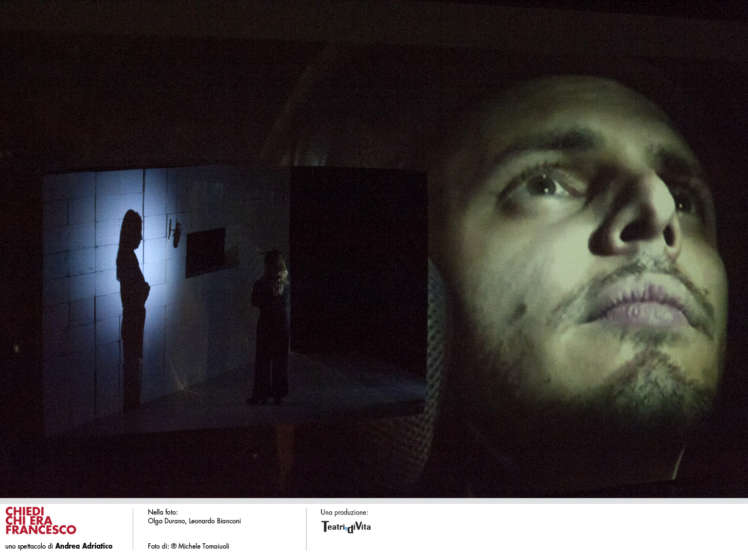

Incastonati in questo ambiente “interiore” gli attori di Teatri di Vita (Olga Durano, Francesca Mazza, Gianluca Enria, Leonardo Bianconi) prestano la voce rimanendo sempre di spalle e immobili, silhouette parlanti a cui sono negati (se non in riprese filmate in diretta) i principi della rappresentazione mimica: l’apparenza e il movimento con cui imitare la vita.

Una scarnificazione che porta il racconto della morte del giovane militante a risaltare con forza ed evidenza, in tutta la sua tragicità. I materiali si accumulano, si stratificano uno sull’altro fortunatamente senza mescolarsi, anzi mantenendo chiara la provenienza: gli stralci audio di una radio militante dell’epoca, Radio Alice, le foto in bianco e nero proiettate, nelle quali un paio di volte si vede (senza la necessità di una mitizzazione iconografica) il volto dell’attivista ucciso; poi un’inevitabile concessione alla teatralità: il lungo incipit nel quale gli attori di spalle raccontano in modo freddo, quasi giornalistico la vicenda, lascia il posto a un colpo di pistola. Fumo dalla platea, in scena cade un corpo, rimarrà in quella posizione per tutto lo spettacolo, sul pavimento come il bossolo del colpo a salve che lo ha steso.

La ricostruzione procede per frammenti testimoniati, Olga Durano, anch’essa voltata verso il fondo, presta una voce bassa, ricca e dolce alla speaker di Radio Alice: il giorno dell’anniversario della morte diventa pretesto per ascoltare coloro che in quegli anni erano presenti, chi aveva combattuto e poi era rientrato nei ranghi coltivando rimpianti, disillusione e nostalgia e chi di quella storia aveva solo sentito parlare, come un ricordo perso in un tempo altro che non gli appartiene. I volti notturni di chi si prende il tempo di raccontare e riflettere telefonando alla radio vengono proiettati sulla scena, sono interpretati in diretta dagli attori, fuori dal teatro. Un ragazzo si aggira per Bologna, come un cane senza padrone, soffre ché il suo amore lo ha lasciato e riscopre una storia fatta, anche questa, di amore, per gli ideali, la militanza, l’utopia di un mondo più giusto.

<>. (Bernard-Marie Koltès, Nella solitudine dei campi di cotone).

Avvezzo da tempo a cogliere il senso profondo, quasi intimo degli eventi che apertamente hanno una evidenza ‘pubblica’, Andrea Adriatico continua a tessere quel fil rouge in alcuni suoi lavori scenici, quella trama di senso di un racconto sghembo orientando di volta in volta il suo obiettivo su fatti o accadimenti che segnano tragicamente non solo il nostro Paese. È un percorso a latere, tangenziale allo strillo conclamato del concetto di impegno che certo teatro fa di mestiere, un percorso che pone l’accento invece sul discorso del e nel tempo che viviamo e quanto questo riesca a trattenere la sconcertante attualità di quegli eventi di cui si parla, anche sulla distanza, ma non per questo meno pregna di significato, anzi. Pertanto, diremmo, il teatro di Adriatico si fa carico di allocare in una sfera meno eclatante, fuori dagli strombazzamenti degli slogan l’incontro con lo spettatore, quasi parlando direttamente alla persona, toccano corde inconsuete, entra in relazione senza mediazioni artificiose. Così, dopo aver frequentato Thomas Brasch ed Ernest Toller, con incursioni nella scrittura di Tondelli o Pasolini, dopo l’assoluto silenzio dello spettacolo Solo e le ‘derive’ in un realismo scontornato nelle storie della ‘Uno bianca’; oppure dopo spettacoli come Ferita. Sguardo su una gente dedicato ad Adolf Hitler o film (perché il nostro parallelamente al teatro pensa anche in termini cinematografici) che si immettono nel sociale storico con lucida compassione , ad esempio + 0 – sesso confuso. Racconti di mondi nell’era Aids o anche Torri, checche e tortellini sulla presa del Cassero a Bologna da parte della comunità gay, eccolo giungere (inevitabilmente) agli anni di piombo e marcare di nuovo un territorio che gli è proprio. Quello della perifrasi storica che ancora solleva domande.

Chiedi chi era Francesco già dal titolo sembra accompagnare lo spettatore non avvezzo ai rivolgimenti degli anni Settanta su di un piano confidente, tant’è che la struttura stessa dello spettacolo ha una architettura narrante multi percettiva ma sempre in rapporto ‘uno a uno’ con chi guarda. La scenografia rimanda a una stanza di una radio al tempo presente (qualcuno ricorderà Radio Alice), con spazi obliqui e tangenziali che lasciano intravedere la cabina di regia, ma allo stesso tempo è funzionale grazie alle sovraimpressioni delle immagini e dei filmati che in modo ‘sgranato’ riportano il mondo di fuori in quella stanza. Al microfono abbiamo una speaker ormai adulta, grazie a lei che ne è stata una dei protagonisti tornano alla memoria i fatti dell ’11 marzo 1977, quando Francesco Lorusso, giovane studente e militante di Lotta Continua , veniva ucciso a Bologna da un colpo d’arma da fuoco durante una manifestazione. Sparato da un carabiniere, che fu successivamente prosciolto, quel fatto rimane sospeso nei ricordi di alcune figure che hanno vissuto quei momenti, che hanno conosciuto Francesco e che ora leggono la distanza da quella tragica stagione del Movimento del ’77 con la necessità di tornare a parlarne. Un colpo di pistola lascia il fumo in scena, c’è un corpo riverso che così rimane per tutto il tempo.

Adriatico torna a parlarne, dunque, adottando l’espediente della radio, alveo immateriale, si direbbe non teatrale ma invece fortemente evocativo, che consuma il sentimento nel filtro di una condizione mediata dal tempo, appunto, e nel tempo di una trasmissione radio; gli attori sono ripresi live all’esterno (e che noi vediamo nelle proiezioni sulle pareti), sono ‘interrogati e si interrogano’ sull’accaduto nel loro atto testimoniale, quasi fugacemente, con riserbo, ancora non del tutto riconciliati con la Storia che li riguarda. Il teatro che Adriatico orchestra è un oratoria rovesciata, a metà fra L’istruttoria di Peter Weiss e una dolente ballata con le sue parole d’ordine, la sua colonna sonora che ci riporta a Claudio Lolli e a un immaginario in bianco e nero. Siamo al giorno dell’anniversario della morte di Lorusso, siamo al giorno che ha segnato la vita di molti, e in questa occasione ecco la radio che dà voce a quanti in quel momento sono stati attivi, a quanti il tempo del riflusso non ha scalfito l’animo. In quel dolente, si diceva, andamento nella vita.

Ci sono il dramma non consumato nelle facce dei protagonisti sintonizzati alla radio che ripensano e ipotizzano, ricostruiscono le vicende con un incedere da indagine di quei giorni, e rammemorano una biografia come tante, quella di Francesco, fatta di impegno, mondo contadino e studi universitari. Tra le figure con le quali si entra in diretta al telefono anche un giovane, uno nato dopo, uno di questo tempo che ha lasciato alle spalle lo splendore e l’orrore di quelle guerriglie urbane e che in ‘confidenza’ lamenta la perdita di un amore; è preso da questa storia ascoltata alla radio, si chiede quale utopia abbia potuto portarsi via una vita come quella di Francesco mentre lascia trasparire un’inaspettata affezione. Gli attori sono misurati e straordinariamente pertinenti, veri, reali come del reale ne disegna il tratto soggettivo Massimo Recalcati, guidati da una regia che di quella sfera ‘intima’, della loro presenza in controluce ne trae forza visionaria. E i piani, si diceva, si sovrappongono, le informazioni e le immagini s’assommano distillando ricostruzione poetica con il reperto, archeologia degli anni Settanta, scontornando gli scatti fotografici su Francesco Lorusso. Nel frattempo la redazione informa che un incendio sta portandosi via un Cie. Ma questa è un’altra storia, altre resistenze, altri soprusi. Un altro tempo. È davvero così? Chiedi chi era Francesco è uno spettacolo potente e lieve, commovente e lucido, ha la forza dell’archivio, ha un pensiero politico che lo sostiene.

In questa epoca incerta in cui il grande inconscio collettivo sembra essere una sommatoria di techno narcisismi incrociati, i Teatri di Vita, consacrati allo stare nelle cose, nella profonda natura dell’Umano, della Storia e naturalmente del Teatro da un punto di osservazione decentrato anche geograficamente e che sa vedere lontano, accettano la sfida di coniugare il tema del mito nella programmazione di questa stagione 2017/2018. Scelta coraggiosa, si diceva perché non semplice appare collocare il mito stesso dentro griglie antropologiche in questo momento convincenti.

Andrea Adriatico, non è regista e architetto-urbanista facile agli spaventi e allestisce così, con la sapiente collaborazione drammaturgica di Grazia Verasani, nutrita anche di fonti storico documentarie, una partitura tragica per un coro paradossalmente, ma non tanto, di assoli, in cui la violenza evocata o persino agita, stigma del ’77, si fa fuori scena, compreso lo sparo – colpo di teatro – tra le gradinate del pubblico. Sparo che ci precipita nell’epos appunto, settantasettino, considerato a partire dall’uccisione dello studente Francesco Lorusso, avvenuta ad opera delle Forze dell’Ordine, in discutibile regime di Legge Reale.

Uno dei miti, se vogliamo, più controversi della nostra storia recente per ragioni intrinseche alla natura costitutiva del mito stesso e cioè la sua capacità di elevarsi al di sopra del contingente e il suo perdurare nell’essenza straordinariamente fondativa di qualche categoria umana nel senso più elevato. Siamo infatti sicuri che la particolare memoria legata ai cosiddetti fatti del ’77 sia cosi leggendaria, imperitura, condivisa da assurgere all’universale? O invece non esista piuttosto una sorta di opaca reticenza su tutto ciò che riguarda i nostri anni ’70, la loro complessità tradotta in pesantezza plumbea del piombo per differenti ragioni opportunistico-semplificatorie? O addirittura siamo al cospetto di una sorta di damnatio memoriae per tutti i conflitti che non furono mai in fondo sciolti? Siamo altresì certi che la memoria di quegli eventi e i protagonisti degli stessi, vivi, morti, zombies del presente che siano, trascendano un periodo così circoscritto e anche geolocalizzato? Tutto da vedere poi, se ideali e martirologi d’antan siano stati di grande respiro e larga condivisione o se invece siano bagaglio ingombrante di ricordi di chi può dire: c’ero anch’io e tanto basti; lo scatto d’orgoglio del reduce oltre la consapevolezza.

Possiamo forse dire che la figura di Francesco Lorusso, tutto sommato sempre cosi statica e sullo sfondo, come accidente da pochi preventivato, possa assurgere alla esemplarità delle figure eroiche, in virtù dei tanti nostri “Francesco è vivo e lotta insieme a noi”, scanditi a squarciagola? Mantra propiziatorio di immortalità cui non abbiamo mai creduto, gridando più fiocamente in seguito e virando verso un altrettanto illusorio “No future”?

Dobbiamo forse inserire quella storia nell’eternarsi della vicenda dell’insepolto nella polis? Antigone che veste il sembiante del freak della giustizia conculcata in nome della legalità? Una storia di borders interdetti, di Cerchi di Gesso, di ciò che vorresti inscrivere e non puoi, un mito lontano di tribù indiane all’assalto dei Pascoli del Cielo? O, ancora, la trasgressione morale di una sola generazione che leggeva troppi fumetti, mito, poi nella vulgata pop, di vite spericolate e sfilacciate? Un mito forse di Dolce Ala della Giovinezza, come a decadi poi ricorre, un mito che è il sogno di una cosa e dunque quel volto tumefatto, quel clown triste, quel drago e quel funerale sfuggente fuori dalle mura e poi ancora no, eppoi ancora chissà: il mito sono tante parzialità persino stridenti tra loro ancora oggi, tanti miti che è come voler dire nessuno.

Il merito principale del lavoro di Adriatico, Verasani e un pool di attori motivati e magnetici, nonostante la prevalente e pregnantissima incorporeità, sollecitata dall’artificio drammaturgico dell’essere “on the air”, sta nell’affrontare di petto tutte questi interrogativi, asciugandoli in un unico quesito dirimente: se cioè non siamo davanti al dispiegarsi, nell’affabulare accavallato e frammentato delle voci, di tante mitologie individualizzate, a sottolineare la cifra di fine ciclo di storia collettiva e l’intravedersi di qualcosa a venire, interpretazione maggioritaria della rivolta fine anni ’70, da parte degli storici di oggi.

Per far questo, con asciuttezza esemplare, dopo gli spari fatali e mentre disegna uno spettacolo tutto in bianco, nero e grigio, Adriatico ci mostra con filmati d’epoca e voce oggettivante apparentemente fuori campo, la biografia né eroica né bohémienne di Francesco (troppo spesso obliata), che casomai ce lo restituisce come ultimo epigono di una Meglio Gioventù, quella sì, mitica e vittima designata di quello stesso Moloch che ne aveva del resto eliminato brutalmente il cantore poco prima. Una vittima non compatita tuttavia, cui la scrittura piana, ma non corriva e priva di facili ammiccamenti di Verasani, rende affetto e dignità individuale e corale: prima le persone, per i simboli e i portabandiera, poi vediamo, nonostante la filologica contestualizzazione di Francesco nei movimenti e nelle lotte.

Il lavoro prosegue senza sbavature e miracolosamente compatto nonostante la sua cifra espressiva risieda nella pluralità delle voci, nell’attraversamento di generi e generazioni, senza dei quali del resto, non si può neppure cominciare a parlare di Mito. La narrazione di ieri e dell’oggi si snoda credibile per gli spettatori tramite l’intercessione mediatica e medianica della speaker radiofonica e dei suoi programmaticamente randomici interlocutori, ed efficace perché in filigrana mette in gioco gli autori stessi: troviamo infatti nelle pieghe dei discorsi Pasolini, appunto, e anche Roversi, due maestri dei nostri tempi, cosicché il racconto che si vien facendo, tutelato da questi, è per noi ed è anche il loro, nello stesso tempo.

Del resto, l’attenzione che Roversi dedicò a caldo, nei giorni brucianti del post omicidio alla “città”, alla sua impotenza a gestire lutto e diversità, a coniugare, cortei e vetrine, centri e periferie, metaforici e non, fa certo parte dell’approccio umanistico alle discipline urbanistiche di Adriatico. Così, nello spettacolo, attraversamento territoriale, i mezzi di trasporto più o meno scalcagnati, l’immaginario filmico degli ultimi decenni, tantissima suggestione poetica tra Koltès e Leopardi, depositano un humus emotivo su cui si genera una disperazione: i nostri testimoni appesi alle cronache rapsodiche della speaker sembrano condannati ad essere veggenti accecati, cui per motivi opposti riesce di vedere i fatti ma non i nessi tra quel prima di cui si parla, per via della ricorrenza di quell’undici marzo, come del resto accade anche per i pensosi convegni di studio più blasonati, e questo oggi che non garantisce ad alcuno un ubi consistam. Non per caso, ma con rivelatoria intenzione, la notizia dell’oggi è quella relativa a fatti drammatici all’interno di un CIE per migranti che si conclude con il cupio? dissolvi di un incendio e che ci insinua il dubbio persistente di una inguaribile autoreferenzialità che rende i nostri miti così traballanti.

I nostri amici di viaggio, la ragazza degli anni ’70 in macchina, il “giovane di oggi” in motorino, fanno i conti con una realtà che dilatando i suoi confini spaziotemporali, come si sarebbe forse potuto intuire eppure non è stato ben afferrato, rende quella personale paradossalmente molto molto piccola, costretta al pendolarismo e dondolio beckettiani tra miserie quotidiane ed ossessioni.

Nonostante momenti brillanti e tanta musica accattivante sapientemente emanata dalla emittente novella Virgilio nei nostri inferni esistenziali (del resto Sartre è stata la fatica autorale di Adriatico antecedente a questa), il tono è complessivamente dolente. La Pietas sembra infine accarezzare i nostri personaggi e il pubblico con loro, preservandoli in qualche modo da sterili rimpianti e nichilismi languorosi.

Alla fine del “trip” in Borgo Panigale, vissuto ancora una volta da chi assiste, come la impropria realtà dei sogni, quando gli attori effettivamente motorizzati raggiungono il territorio del sacro, cioè lo spazio teatrale e si palesano in carne ed ossa, ribadendosi ombre dei tanti aspetti del mito, non possiamo che concludere come questa epica del ’77 e forse tante altre simili, siano in fondo lo spaesamento prodotto da una mancanza, dal nostro difettare originario. Tutte le cose che non abbiamo affrontato sono ancora là, ma quando la trasmissione finirà e la nuttata passerà, ci sarà tanto da ri-costruire o da rivedere, ci saranno ancora giustizia ed equità da richiedere con forza.

(…)

«I limiti dell’immediatezza secondo Teatri di Vita»

Se i social network hanno creato piazze virtuali in cui pubblic(at)o e privato, ufficiale e ufficioso, simbolico e immanente si sovrappongono confondendosi con grande compiacenza dei loro azionisti le più recenti tecnologie hanno comportato anche un notevole cambiamento nei ritmi di vita.

Dall’invenzione della radio (che fu di Tesla, non di Marconi, facciamocene una ragione) all’avvento dell’era digitale, la trasmissione di dati e informazioni ha superato i limiti fisici dell’uomo.

È subentrata l’immediatezza: niente più lungaggini, intoppi, tempi di attesa, in un istante si può abbattere qualunque barriera naturale ed entrare in connessione. O giù di lì. Il fatto però è che da possibilità, questo lusso, si è trasformato in necessità. Tanto più è gratis, tanto più lo usi. Ma ne abbiamo davvero bisogno?

Eppure la tecnologia doveva servire ad affrancarci dal labor per coltivare finalmente l’otium, per dedicarci cioè alle nostre inclinazioni creative o spirituali, e invece è accaduto che quel tempo guadagnato grazie all’avanzamento tecnologico lo abbiamo reinvestito, sfruttandolo fino all’ultimo secondo, in una dissennata speculazione di stampo capitalista che ci ha reso nuovamente servi come prima della rivoluzione industriale—stavolta però, paradossalmente, servi di noi stessi: servi liberi e democratici.

Questo aspetto entra in campo nel nuovo spettacolo di Teatri di Vita Chiedi chi era Francesco. Il presupposto è la storia di Pier Francesco Lorusso, militante bolognese di Lotta Continua ucciso nel ’77 all’età di neanche 25 anni da un colpo di beretta deflagrato l’11 marzo da un carabiniere di leva in seguito agli scontri fra il servizio d’ordine di Comunione e Liberazione e il Movimento del ’77. Omicidio cui seguiranno giorni di guerriglia urbana.

Ma torniamo alla tecnologia. Andrea Adriatico, pur tenendo una posizione partigiana com’è tipico del suo teatro politico, tenta di ricostruire la vicenda come un mosaico di testimonianze. «Un teatro senza volto» lo definisce Andrea Pocosgnich. Al centro di tutto infatti sono i mezzi di comunicazione. Qui non c’è azione, tutto è già accaduto, irrimediabilmente accaduto.

Al Vascello di Roma, scorrono davanti ai nostri occhi le foto di quei giorni, degli scontri, delle riviste d’epoca: proiettate, a campo totale, sull’alta parete verticale a pochi passi dalla platea che domina l’intera scena.

Qui, su questo muro, sulla superficie della rievocazione, la realtà viene scavata: la storia come un antro di verità va ricavandosi una sua nicchia. In questa stanza è ritagliata una piccola radiostazione. Nei panni di speaker, Olga Durano, sempre di spalle, racconta quei fatti di marzo. Ed ecco il dato per noi più interessante. Se il rispetto impone che quella tragedia non si risolva in scenetta per le nostre lacrime di coccodrillo, il regista decide di chiamare in causa gli attori fuori dal teatro.

Collegati in diretta videostreaming, li seguiamo nei panni di radioascoltatori, immersi nel loro quotidiano, mentre tentano di riconnettersi alla storia, minuscola e maiuscola. Ma come noi che, potenzialmente rimbambiti al pari di un telespettatore sul divano, ce ne stiamo in sala a vederli/ascoltarli senza che siano davvero presenti, anch’essi nella loro visibile assenza riflettono un senso di alienazione.

Con uno scarto tecnologico di fine intuizione, seppur congelando l’accadimento teatrale, Adriatico ci mostra hic et nunc attraverso questo espediente che, sì, saremo anche tutti connessi ma siamo anche tutti irrimediabilmente scollegati: senza Storia, senza passato, quindi senza avvenire. E che dunque, forse, soltanto attraverso un’opera di rinnovata eredità, consapevole, possiamo ritrovare un senso al nostro vivere: un’identità (cfr. To be or not to be Roger Bernat).

Si badi bene: identità storica non identità politica.

(…)